家系図作成時のお役立ち情報を以下に掲載しました。ご質問、ご不明な点等があればメールにてお気軽に お問い合わせください。

ホーム ≫ 家系図作成のお役立ち情報 ≫

家系図作成お役立ち情報

家族の呼び名(表)

| 親族の呼び名 | 自分から見た関係 |

|---|---|

| 高祖父(こうそふ) | 曾祖父母の父 |

| 高祖母(こうそぼ) | 曾祖父母の母 |

| 曾祖父(そうそふ) | 祖父母の父 |

| 曾祖母(そうそぼ) | 祖父母の母 |

| 祖父(そふ) | 両親の父 |

| 祖母(そぼ) | 両親の母 |

| 大伯父(おおおじ) | 祖父母の兄 |

| 大伯母(おおおば) | 祖父母の姉 |

| 大叔父(おおおじ) | 祖父母の弟 |

| 大叔母(おおおば) | 祖父母の妹 |

| 曾祖伯父(そうそはくふ) | 曾祖父母の兄 |

| 曾祖伯母(そうそはくぼ) | 曾祖父母の姉 |

| 曾祖叔父(そうそしゅくふ) | 曾祖父母の弟 |

| 曾祖叔母(そうそしゅくぼ) | 曾祖父母の妹 |

| 高祖伯父(こうそはくふ) | 高祖父母の兄 |

| 高祖伯母(こうそはくぼ) | 高祖父母の姉 |

| 高祖叔父(こうそしゅくふ) | 高祖父母の弟 |

| 高祖叔母(こうそしゅくぼ) | 高祖父母の妹 |

| 伯父(おじ) | 両親の兄 |

| 伯母(おば) | 両親の姉 |

| 叔父(おじ) | 両親の弟 |

| 叔母(おば) | 両親の妹 |

| いとこ・従兄(じゅうけい) | おじ・おばの息子 (自分より年上) |

| いとこ・従姉(じゅうし) | おじ・おばの娘 (自分より年上) |

| いとこ・従弟(じゅうてい) | おじ・おばの息子 (自分より年下) |

| いとこ・従妹(じゅうまい) | おじ・おばの娘 (自分より年下) |

| いとこ違い・従甥(じゅうせい) | いとこの息子 |

| いとこ違い・従姪(じゅうてつ) | いとこの娘 |

| 従姪孫(じゅうてっそん) | いとこの孫 |

| いとこ違い・従伯父(じゅうはくふ) | 大おじの息子 (父母より年上) |

| いとこ違い・従伯母(じゅうはくぼ) | 大おじの娘 (父母より年上) |

| いとこ違い・従叔父(じゅうしゅくふ) | 大おじの息子 (父母より年下) |

| いとこ違い・従叔母(じゅうしゅくぼ) | 大おじの娘 (父母より年下) |

| またいとこ・はとこ・再従兄(さいじゅうけい) | 大おじの孫 (自分より年上の男性) |

| またいとこ・はとこ・再従姉(さいじゅうし) | 大おじの孫 (自分より年上の女性) |

| またいとこ・はとこ・再従弟(さいじゅうてい) | 大おじの孫 (自分より年下の男性) |

| またいとこ・はとこ・再従妹(さいじゅうまい) | 大おじの孫 (自分より年下の女性) |

| 甥(おい) | 兄弟姉妹の息子 |

| 姪(めい) | 兄弟姉妹の娘 |

| 姪孫(てっそん)・又甥(またおい) | おい・めいの息子 |

| 姪孫(てっそん)・又姪(まためい) | おい・めいの娘 |

| 曾姪孫(そうてっそん) | おい・めいの孫 |

| 玄姪孫(げんてっそん) | おい・めいのひ孫 |

| 孫(まご) | 息子・娘の子 |

| ひ孫・曾孫(そうそん) | 孫の子 |

| やしゃご・玄孫(げんそん) | 孫の孫 |

| 来孫(らいそん) | 玄孫の子 |

| 昆孫(こんそん) | 来孫の子 |

| 仍孫(じょうそん) | 昆孫の子 |

| 雲孫(うんそん) | 仍孫の子 |

| 耳孫(じそん) | 雲孫の子 |

| 従祖伯父・従大伯父(いとこおおおじ) | 祖父母のいとこ (祖父母より年上の男性) |

| 従祖伯母・従大伯母(いとこおおおば) | 祖父母のいとこ (祖父母より年上の女性) |

| 従祖叔父・従大叔父(いとこおおおじ) | 祖父母のいとこ (祖父母より年下の男性) |

| 従祖叔母・従大叔母(いとこおおおば) | 祖父母のいとこ (祖父母より年下の女性) |

親族呼び名 PDFはこちら

家系図お申込み系統

家系図はご本人の父方(名字、旧姓)や母方の先祖を辿って作成します。

家系図を作成する範囲(どの系統のご先祖を辿るか)は下記の「家系調査範囲図」を参照してください。養子縁組があった場合、養家の先祖を辿って家系図を作成しますが、養子の実家(血縁)を辿って家系図を作成することも可能です。

ここに書かれている、1系統、2系統、4系統以外に3系統(父母一方の祖母の実家)等の家系図を作成することもできます。

家系調査範囲図(1系統、2系統、4系統)

戸籍の請求

戸籍の請求

戸籍(全部事項証明書)から直系のご先祖(父母、祖父母他)の記載内容を読み取り転籍が無いか等を確認して、本籍を所管する市町村役場に戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍を請求します。

旧い戸籍を取り寄せることは個人でも可能ですが、ご先祖の旧い戸籍(除籍、改製原戸籍)をすべて完璧に1通の取り漏れもなく取得するという作業は思う程、簡単ではありません。最近は戸籍の窓口事務を外部企業にアウトソーシング(外注)する自治体が増加し、戸籍に関する基礎知識の無い「派遣会社社員」が旧い戸籍の交付業務をすると、交付漏れの戸籍が生じる可能性がきわめて高くなっています。

当事務所では

当事務所では正確な家系図を作成するために旧い戸籍の取り漏れが無いよう細心の注意を払っています。返送された戸籍は時間を掛けて精査して交付漏れの戸籍があることが判明した場合、必ず窓口担当部に再度、戸籍を請求しています。この作業には時間や労力を多く要しますが、ご依頼者様に正確な家系図をご提供するという専門家としての使命から、この基本的な作業に決して手を抜くことは一切いたしません。

当事務所では戸籍請求書の送付時に、戸籍窓口担当者が請求した戸籍の範囲を理解し、間違いなく漏れなくすべての戸籍を交付できるように、戸籍請求において戸籍窓口担当者用に「補足資料」を作成して添付しております。

例えば祖母が第一子の長女で、祖父との婚姻により早期に除籍となった場合、祖母の弟や妹の除籍後の記載がありません。また、祖父が二男、三男で早期に分家された場合、交付された戸籍には高祖父母や弟、妹の除籍後の記載がありません。どちらの場合もこのままでは、家系図に記載できる事項が少なくなります。このような場合、当事務所では曽祖父母、祖父母の「死亡記載のある戸籍」を漏れなく請求して、除籍後の内容を漏れなく家系図に記載するようにしています。

また、昔の戸籍は毛筆の手書きなので、クセのある字だと読めなかったりする文字に遭遇することも多くあります。当事務所は家系図の内容の正確性を期すために必要不可欠な旧い戸籍に関する多角的な知識、ノウハウを保有しており、今では使う事のない「変体仮名」が女性の名前に多用されているような場合は専門的な知識がないと判読はなかなか難しいものですが、当事務所は特殊な文字や読みづらい文字を解読するノウハウを多数蓄積しています。戸籍に女性のお名前が「変体仮名」で記載されている場合、家系図に「変体仮名」にてお名前を記載し、ご子孫がお名前を正しく読めるようにお名前の「変体仮名」の右側に「ふりがな」を記載しています。

旧民法施行時の戸籍

旧民法施行時の戸籍は「家」を単位とし、戸主の下に兄弟姉妹、甥や姪まで多くのご親族の情報が記載されています。そのため直系の先祖の戸籍を調査することにより旧い戸籍からたくさんのご先祖(ご親族)の存在と家族状況の変動を知ることができます。当事務所作成の家系図には、手間と労力を掛けて戸籍の兄弟姉妹など傍系のご親族についても「生年月日」に加え、「配偶者名」、「婚姻後の本籍」まで表記するようにしています。これにより法事などで初めてお会いした親戚の方がおられた場合でも、その方との「親族関係」が容易に判るように配慮しています。

旧い戸籍が廃棄されていない場合は、当事務所の戸籍調査ではご依頼者様の約4~5代前、江戸時代末頃のご先祖まで判明するケースがほとんどです。長命のご先祖がおられた場合は、戸籍調査によって今より約200年前の江戸時代末の「文化・文政」時代までご先祖を遡ることが可能です。

当事務所では取得した戸籍の原本を保管ファイルに収納し、電子化(PDF変換)して記録媒体のCDに保存して、家系図と一緒に納品いたします。万が一、戸籍を紛失したり印刷インクの劣化があってもこれにより「安心・安全」です。旧い戸籍が廃棄された後、市町村役場発行の「廃棄証明書」しか交付されません。これを取得しても、家系図作成には何の役にもたちません。

保存期間の経過により自治体で自動的に戸籍が廃棄されてしまうと、ご先祖の貴重な情報を二度と得ることができなくなってしまいます。全員除籍後、旧い戸籍がその保存期間 (80年~150年) 経過により廃棄される前までに、速やかにご先祖の戸籍を請求し、家系図を作成することをお勧めします。

戸籍の変遷

明治5年式戸籍

「戸籍法」明治4年4月4日大政官布告第170号・明治5年2月1日施行

日本で初めて本格的な戸籍制度が開始されたのがこの「明治5年式戸籍」です。この戸籍は実施の年の干支が壬申(みずのえさる)の年だったので、一般に「壬申戸籍」(じんしんこせき)と云われています。戸籍の編成単位は「戸」で、本籍は住所地とされ、現在の住民票の役割も果たしていました。「士族、平民」等といった身分事項の登録があった事、庶民は職業及び業種も記載事項となっていました。

本戸籍はその記載内容から、差別問題を契機に昭和45年4月以降は各地方法務局に厳重に保管され閲覧や謄本の交付が禁止されており、閲覧することも、戸籍謄本を取得することも出来ません。

明治19年式戸籍

「戸籍取扱手続」明治19年10月16日内務省令第22号

「戸籍登記書式等」同日内務省訓令第20号

本籍の表示が屋敷番(何番屋敷)ではなく「地番」が採用され、出生、死亡、婚姻、養子縁組等が記載されました。

上記、明治5年式戸籍(壬申戸籍)を閲覧できないため、現在入手できる最も古い戸籍は「明治19年式戸籍」になります。

明治31年式戸籍

「戸籍法」明治31年6月15日法律第12号同年7月16日施行

「戸籍法取扱手続」明治31年7月13日司法省訓令第5号

「家」を基本単位とする戸籍制度が開始されました。明治31年に制定された民法(旧民法)では、人の身分関係に関しても詳細な規定を設けられることになり、本籍地、前戸主、前戸主との続柄、戸主となりたる原因及び年月日、家族との続柄等が記載されていました。特に「身分関係」については、戸籍簿とは別に「身分登記簿」というものが存在していました。

大正4年式戸籍

「戸籍法改正法律」大正3年3月30日法律第26号 施行大正4年1月1日

「身分登記簿」が煩雑であったため廃止して「戸籍簿」に一本化され、家族一人一人に、両親、生年月日、家族の中で占める位置(長男の嫁、孫)などが記載されるようになりました。大正4年式戸籍は大正4年1月1日から昭和22年12月31日に編成された戸籍です。大正4年式の戸籍より、市町村役場が戸籍事務を取り扱うことになりました。

昭和23年式戸籍

「戸籍法を改正する法律」昭和22年12月22日法律第224号 施行 昭和23年1月1日

戦後に戸籍法が全面改正され、現行の戸籍制度が新たに制定され「家」を単位とする戸籍から「夫婦」を単位とする戸籍に変更され、「戸主」を廃止して「筆頭者」と記載されるようになりました。

平成6年式戸籍

平成6年法務省令第51号による改製

戸籍の電算化がスタートしてコンピュータ(磁気ディスク)による戸籍管理が出来るようになりました。書式がB4版の縦書きからA4版の横書きの様式になり、従来の戸籍謄本は「戸籍全部事項証明書」に、戸籍抄本は「戸籍個人事項証明書」と名称が変わりました。

コンピュータ化への移行には莫大なコストと時間がかかりましたが、令和2年、最後の東京都御蔵島村の戸籍が電算化され、全ての戸籍の電算化が完了しました。

戸籍の種類

戸籍には、下記の種類があります。

| 現在戸籍 | 現在使用されており、在籍している人がいる戸籍 |

|---|---|

| 除籍 | 戸籍に記載されている全員が婚姻や死亡などによって戸籍を出た戸籍 |

| 改製原戸籍 (かいせいはらこせき) |

戸籍法の改正によって様式が変わったために閉鎖された戸籍 |

戸籍謄本や戸籍抄本などの戸籍証明書には、下記の種類があります。平成6年に戸籍がコンピュータ化されて以後は、戸籍謄本を「戸籍全部事項証明書」、戸籍抄本を「戸籍個人事項証明書」、除籍謄本を「除籍全部事項証明書」、除籍抄本を「除籍個人事項証明書」と云います。

| 戸籍謄本 (全部事項証明書) |

戸籍の原本の内容をそのまま写した戸籍証明書 |

|---|---|

| 戸籍抄本 (個人事項証明書) |

戸籍の原本の内容を一部抜粋して写した戸籍証明書 |

| 除籍謄本 | 市町村役場にある除籍の写し |

| 原戸籍謄本 | 市町村役場にある原戸籍(改製原戸籍)の写し |

| 戸籍の附票 | 住所の「移転履歴」を記録した書類(保存期間は5年) |

戸籍謄本は本籍のある市区町村役場で取得できます。2024年(令和6年)3月1日からは、本籍地が遠方にある場合でも最寄りの役所で戸籍謄本を取得できるようになりましたが、請求には官公署が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。

現在の情報が記載された戸籍謄本(こせきとうほん)ですが、これが全員除籍になった状態になると除籍謄本(じょせきとうほん)となり、戸籍は閉鎖されてそのまま一定の期間保管されます。戸籍に関する法律は過去に何度か改正され、記載内容や様式が変更になりました。戸籍の書き換え(再製)が行われ、書き換える前の戸籍を改製原戸籍(かいせいはらこせき)と云います。

相続の手続きでは、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の戸籍が必要になりますが、家系図作成で取得した戸籍が相続時に役に立つことがありますので、将来の相続発生時に備えて、

当事務所の場合、家系図作成のご依頼から最短で「約1ヶ月から2ヶ月後」に家系図をご自宅宛て納品されますので、今すぐ家系図を作成しましょう。

戸籍の保存期間

戸籍の保存期間は、除籍や改製原戸籍以外の戸籍については定められておらず、除籍や改製されるまで保存されます。

除籍や改製原戸籍の保存期間は以下のとおりです。

除籍謄本

全員が除籍になった戸籍で、その保存期間は全員が除籍になった年度の翌年から150年です。

改製原戸籍

戸籍の記載方法の改正などで新しくつくり直した元の戸籍で、保存期間は戸籍を改製した年度の翌年から150年です。また、戸籍の様式によって保存期間が異なる場合もあります。

明治19年式戸籍、明治31年式戸籍(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを除く)で原戸籍となったもの

保存期間は80年です。

大正4年式戸籍で原戸籍になったもの(明治31年式戸籍から昭和23年式戸籍に改製したものを含む)

保存期間は50年です。

昭和23年式戸籍で原戸籍になったもの(戸籍をコンピュータ化したもの)

保存期間は100年です。

平成22年度の改正前に保存期間を経過した旧い戸籍は各自治体によってすでに廃棄されて、現在は取得できない場合がありますが、実務的には、地方の市町村役場には保存期間経過後も廃棄されずにそのまま残っている場合が多くあります。

できるだけ早期に、ご先祖の戸籍をすへて請求して保存しておくことをお勧めします。

明治や大正期に作られた戸籍には、たくさんの親族の記載があるので、情報量の多い見ごたえある家系図を作成することができます。

旧民法で使われる戸籍用語

戸主

戸主とは、明治期制定の旧民法下で定められた「一家の首長で、戸主権を有し、家族を統括しこれを扶養する義務を負う者」のことです。「家」が単位となる旧民法時代の戸籍制度においては「家」ごとに一つの戸籍が作られ、「戸主」は「家」の代表者であり、その家族を統率する存在でした。戸主の同意を得ずに結婚した家族を戸籍から強制的に除籍することができる「家族構成員の家籍変動に対する同意権」や「居所指定権」など家族に対して強い権限を持つ一方で、家族に対する「扶養義務」を負っていました。

女戸主

戸主となるのは明治期に制定の旧民法下では原則として男性でしたが、女性も家督相続することができました。女戸主が戸主のまま婚姻する場合は「入夫婚姻」(にゅうふこんいん)と呼び、夫が入婿(いりむこ)となりました。入夫婚姻の場合は夫が戸主となることも、女戸主がそのまま戸主となることも可能でしたが、女戸主が婚姻して他家に入る場合には、隠居か廃家しなければなりませんでした。

入籍

婚姻や養子縁組などで、他の戸籍に入ること。

婚姻や養子縁組によって除籍された後、離婚、離縁等により、親、兄弟(長男戸主)戸籍に再び復籍(入籍)すること。

入家(にゅうか)

養子縁組などにより、他の家の籍に家族の一員として入ること。

庶子(しょし)

父から認知された非嫡出子のこと(旧民法827条2項)。

入夫婚姻 (にゅうふこんいん)

夫が女戸主をしている妻の戸籍に入る婚姻方法(旧民法736条)。婚姻後に妻が戸主を続けるか、夫が新たに戸主となるかは任意でした。

婿養子縁組

結婚と妻の親との養子縁組を同時に行うこと。夫は妻側の戸籍に入る(旧民法788条)。入夫婚姻と異なり、女戸主以外と行う事ができる。現在でも男性が結婚相手(=妻)の父母の養子になってから結婚することを婿養子や入り婿と云います。

隠 居

旧民法では、家族の統率・監督を行うための権限である戸主権を戸主に与え、戸主たる地位を家督と言いました。家督を家督相続人に承継させる制度が家督相続で、隠居は家督相続の開始原因の一つでした。隠居者自身(または法定代理人)による隠居の意思表示に基づき、隠居者と家督相続人が共同で届出を行うことにより、戸主の生前に家督相続が開始しました。

旧民法では普通隠居ができる条件として(年齢)満六十年以上なること(752条)、完全の能力を有する家督相続人が相続の単純承認を為すこと(752条)を挙げていました。 また、特別隠居ができる条件としては、戸主が疾病により家政を執ることができない場合(753条)、本家を家督相続するため、現在の家の戸主を務めることができなくなる場合(754条)、女戸主である(755条)ことを挙げていました。その場合、あらかじめ推定家督相続人を定め、その承認と裁判所の許可を得たうえで隠居が可能となりました。754条によって本家を相続する場合を除き、隠居すると戸主は戸主権を失い、新戸主の戸主権に服することとなります。

家督相続

戸主を新たに別の者に引き継ぐこと。戸主が死亡・隠居したとき、戸主自身が婚姻し別戸籍に去ったとき、女戸主が入夫婚姻を行い夫に戸主を譲るとき、入夫婚姻により戸主となった夫が離婚により戸籍を出るとき、戸主が日本国籍を失ったときに行われました。

死跡相続(しせきそうぞく)

先代の戸主が亡くなった後に、相続人を決めて家督相続すること。

除 籍(じょせき)

死亡、婚姻、離婚、転籍などにより、戸籍から削除されること。

分 籍(ぶんせき)

従前の戸籍から分離・独立させて、新しい単独の戸籍を作ること。

離 籍

戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組した家族や、戸主の指定した場所に居住しない家族について、家から排除すること。離籍は戸主の権利でしたが、未成年者は離籍することができませんでした。

復籍(ふくせき)

婚姻・養子縁組などで他の戸籍に入った者が、離婚・離縁などによって、もとの戸籍に戻ること。

復籍拒絶

家族が戸主の同意を得ずに結婚・養子縁組して他の家に入った場合、新たな家までは元の戸主の権限が及ばないため、離籍をすることができませんでした。 しかしその後に離婚・養子離縁をすると通常は元の家に戻る(復籍)ことになりましたが、このとき戸主は復籍を拒絶することができました。この場合、復籍拒絶された者は一家創立を行うことになりました。

一家創立

戸主により入籍や復籍の拒絶をされた者や、入るべき戸籍が無い者が、新たに家を作ること。

廃 家

戸主が家族を連れて他の家に入るため、元の家を廃すること(旧民法762条)。

絶 家

戸主が死亡したことなどにより家督相続が始まったが、相続人が一人もおらず、家が消滅すること(旧民法764条)。廃家が戸主の意志を元に行うのに対し、絶家は不可抗力により生じる。

分 家

分家とは、ある家に属する家族が、その意思に基づき、その家から分離して新たに家を設立することを云いました。このとき、元々属していた家を「本家」と呼んだ。本家の統率の観点から、分家するためには戸主の同意が必要とされ、分家する際には分家者の妻および直系卑属およびその妻が分家と共に新たな家に入ることができました。

廃絶家再興

廃家・絶家した家を、縁故者が戸主となり再興すること。ただし元の家の財産など各種の権利を引き継げるわけではないため、単に家の名前を残すための手続に過ぎませんでした。

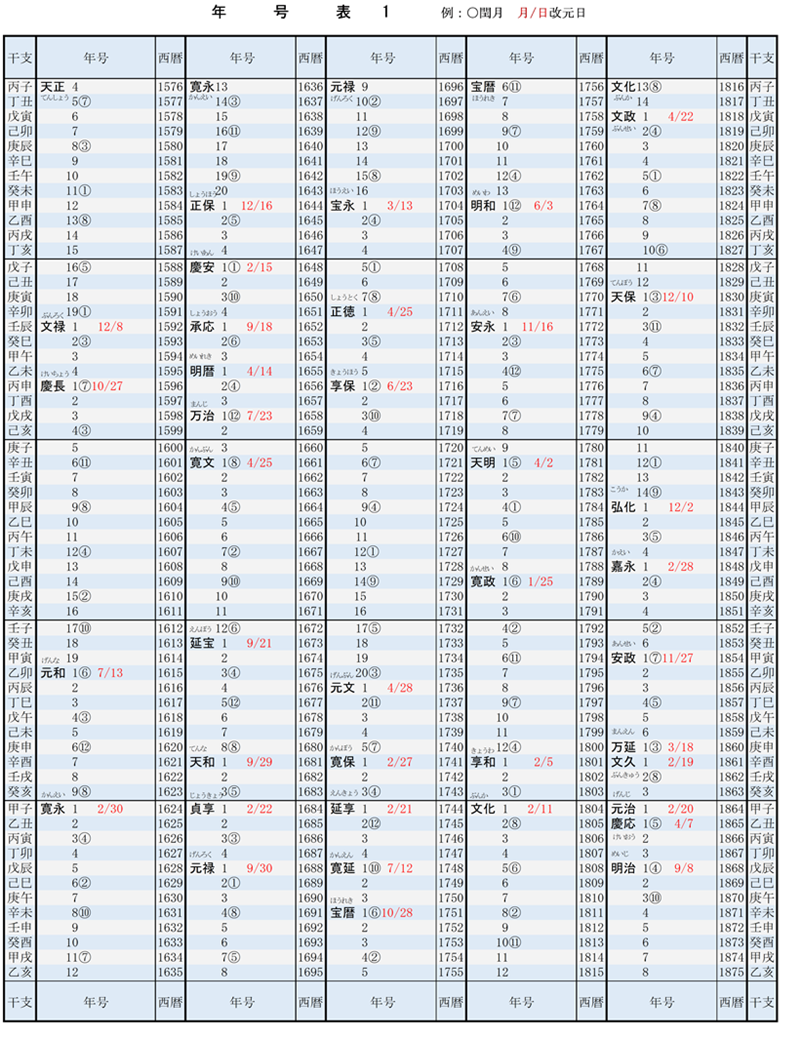

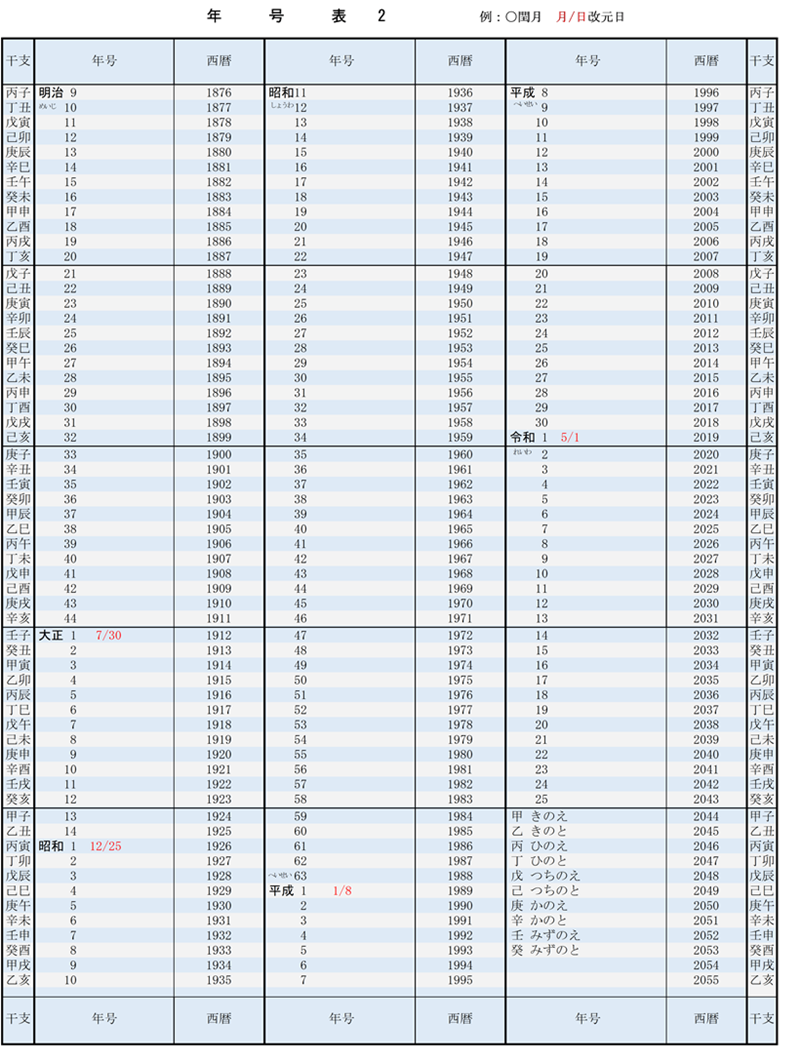

元号一覧

「元号表」を下記に掲載しました。

(画像をクリックすると大きく表示されます。)